Roma imperiale La condizione femminile

Matrimoni, divorzi e doti…

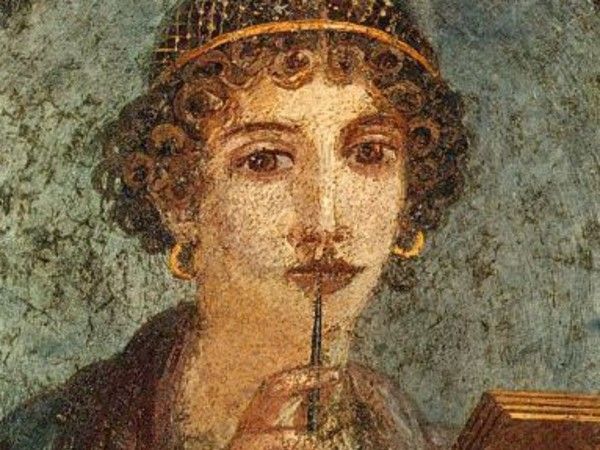

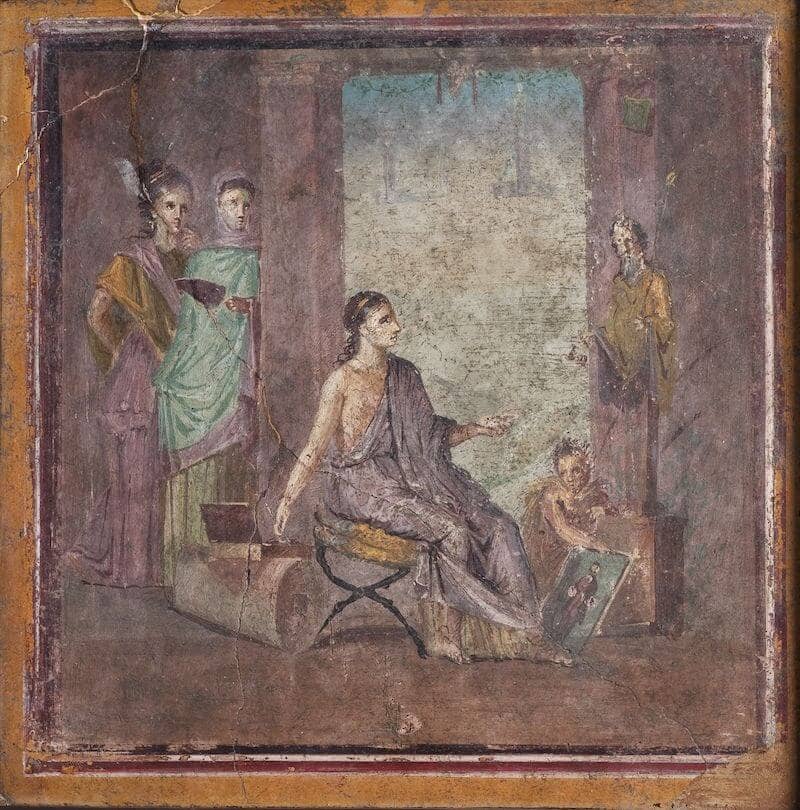

Le fonti che ci parlano della condizione femminile nella Roma imperiale consistono essenzialmente in iscrizioni e immagini ritrovate in abitazioni, tombe e, in particolare a Pompei, iscrizioni elettorali. Con la formula giuridica del matrimonio sine manu , in epoca imperiale, la moglie rimaneva sotto la tutela del padre ed aveva diritto ad ereditarne i beni rinunciando però a quelli della famiglia del marito: in questo modo acquisiva uno status più libero. Le matrone divengono più ricche e affidano la cura della casa agli schiavi per poter condurre una vita pubblica più attiva. Naturalmente questo comportamento scatenò l'ira dei benpensanti perché, anche da Augusto in poi, continua a essere fortemente presente una mentalità misogina, maschilista e patriarcale che considera la donna un essere inferiore all'uomo (dal momento che è fisicamente più vulnerabile), la cui unica funzione era quella di procreare. L'aborto era tollerato solo nel caso in cui il parto metteva in pericolo la salute della madre. Tuttavia, verso la metà del primo secolo d.C., si afferma una nuova idea di matrimonio che vede i due coniugi condividere lo stesso stile di vita e gli stessi valori. Molte donne ora sono in grado di leggere e scrivere e si occupano dell'istruzione delle figlie: lo si può desumere dall'affresco di Pompei in cui una giovane fanciulla è ritratta con uno stilo e una tavoletta (fig.01) .

Pur tuttavia, l'istruzione impartita al sesso femminile non era obbligatoria: dal momento che non aveva lo scopo di preparare la donna a rivestire incarichi pubblici o ruoli chiave nella società questo vantaggio dipendeva dalle circostanze e dalle attitudini familiari. Lo stesso Giovenale , il misogino per eccellenza, insiste nel dire che la donna troppo colta era una noia e che poteva rivelarsi persino pericolosa! Prima della formula sine manu era diffusa a Roma quella della coemptio : si trattava di una vera e propria compravendita, alla presenza di un testimone, tra il padre della sposa e il marito. Dopo un anno di convivenza e la dichiarazione congiunta da parte di entrambi i coniugi di voler convivere come marito e moglie (affectio maritalis) , il marito acquisiva la manus della moglie. Tuttavia, per far valere il vincolo matrimoniale, bisognava seguire un comportamento codificato: ad esempio, la donna doveva indossare esclusivamente le vesti da matrona e partecipare a determinate cerimonie religiose. Il matrimonio si poteva rompere col divortium (di comune accordo) o col ripudium ; in quest'ultimo caso la decisione era presa unilateralmente dal marito o dalla moglie. Con il divorzio veniva meno l'intenzione di continuare a convivere: l'atto era accompagnato dalla formula tuas res habeto (“prenditi le tue cose”) pronunciata dal marito. La dote (che consisteva in ricchezza monetaria, oggetti di valore e beni immobili) era il contributo che la donna forniva alla gestione economica della famiglia; era simbolo di prestigio sociale e, soprattutto, ciò che distingueva il matrimonio dal concubinato (convivenza riconosciuta). A partire dall'età di Augusto, in caso di scioglimento del matrimonio, il marito poteva essere costretto a restituire i beni della dote alla moglie. In caso di adulterio egli però aveva il diritto di trattenerne una parte come risarcimento. La condizione femminile fortunatamente pian piano andrà migliorando: con la formula sine manu la donna riuscirà a gestire e ad amministrare più autonomamente il proprio patrimonio in quanto soggetta solo formalmente alla tutela di un maschio. Questa libertà era in realtà già concessa alle vestali (vedi lezione Antica Roma Le origini L'età monarchica L'età repubblicana Storia Religione Cinema e teatro), sin dai tempi più antichi, e, da Augusto in poi, sarà goduta dalle donne di condizione libera che avevano avuto tre figli e dalle liberte che ne avevano avuti quattro. Inoltre, nel caso in cui il padre non era riconosciuto idoneo all'affidamento dei figli, era la madre ad ottenerne la custodia. Il nuovo status sociale delle matrone romane è testimoniato da fonti letterarie e storiche. Ad esempio, Terenzia, la moglie di Cicerone, possedeva un notevole patrimonio personale; Fortunata , la moglie di Trimalchione, protagonista del Satyricon (vedi lezione Roma Imperiale Alimentazione e sport) , finanziava le attività commerciali del marito e, perdipiù, durante il banchetto, si mostra volgarmente ingioiellata per ostentare le sue ricchezze. Molte ricche matrone per fare risaltare il nome della famiglia di appartenenza si danno all' evergetismo (= fare opere di carità e beneficenza). Questo accade soprattutto nella parte orientale dell'impero in cui era molto presente l'influenza della cultura ellenistica che guardava con più favore alla partecipazione pubblica delle donne. Tuttavia in occidente le mogli iniziano ad assumersi più responsabilità familiari: é il caso di Terenzia, la moglie di Cicerone, che aveva portato in dote al marito una somma considerevole. Quando l'oratore viene spedito in esilio (58- 57 a.C) è lei che pensa a rimediare ai guai finanziari del figlio e a procurare la dote alla figlia anche ricorrendo al proprio patrimonio personale. Sfortunatamente verrà mal ripagata perché successivamente Cicerone la accuserà di aver mantenuto un comportamento disonesto e di avergli procurato dei guai finanziari; con questa scusa divorzierà da lei (UDITE UDITE!) per sposare Publilia nel 46 a.C., molto più giovane di lui e in grado di procurargli nuove alleanze politiche (mica scemo!).

I provvedimenti di Augusto e l’ evoluzione dello stereotipo di matrona romana

L'imperatore Augusto formula una serie di leggi (Lex Iulia nel 18 a. C. e Lex Papia Poppea nel 9 d.C.) allo scopo di porre un freno alla denatalità: le donne delle classi inferiori non facevano più figli per motivi economici mentre quelle delle classi più alte volevano una vita più libera. Inoltre, Augusto mirava a restaurare gli antichi valori (mos maiorum) e reprimere le relazioni adulterine. Per quanto riguarda il primo punto egli obbliga tutti gli uomini tra i 25 e 60 anni, anche vedovi e divorziati, a sposarsi oa risposarsi (le donne dovevano aspettare due anni dalla morte del marito e 18 mesi dal divorzio). Gli uomini liberi (fatta eccezione per i senatori) e le liberte potevano unirsi in matrimonio a patto che queste ultime non fossero ballerine, prostitute, mime, adultere condannate (tutte queste categorie erano marchiate da infamia). Augusto stabilì degli incentivi per i matrimoni prolifici: i padri erano favoriti nel cursus honorum e le matrone che avevano avuto tre figli erano libere da tutela così come le liberte che ne avevano avuti quattro. Erano colpiti da sanzioni patrimoniali i celibi, i vedovi ei divorziati che non si risposavano e le coppie senza figli. Furono stabilite condanne penali per gli adulteri. La moglie adultera era ripudiata e il marito poteva ucciderne l'amante se l'avesse sorpreso in flagranza di reato all'interno della casa, ma solo nel caso in cui si trattava di uno schiavo, un mimo, un gladiatore, cioè di un infame. L'obiettivo di tutto ciò era di riportare Roma agli antichi valori , a partire dal nucleo fondamentale della società, cioé la famiglia. Il rapporto sessuale doveva avvenire solo a scopo procreativo: lo sapeva bene Ovidio (vedi sitografia) il quale, anche per il fatto di aver scritto l'Ars amatoria (un manuale di consigli amorosi dedicato alle donne) venne spedito in esilio nell'8 d.C. sul Mar Nero. All'epoca esistevano pratiche contraccettive mentre l'aborto era praticato con sonde metalliche e pozioni (chi le preparava era accusato di veneficium= avvelenamento). La famiglia era al centro della politica sociale di Augusto. Lui stesso aveva disposto che le nipoti e la figlia Giulia sapessero filare la lana e tessere vestiti e proibì loro il contatto con estranei. Occorre però specificare che sua moglie Livia era il personaggio più influente all'interno della corte augustea, tanto da essere considerata la prima first lady della storia. Durante il principato ella ha rivestito un ruolo di mediatrice e di benefattrice di intere comunità. Lei ed Augusto erano considerati la coppia ideale, tanto è vero che l'imperatore Claudio promuoverà il culto del Divus Augustus e della Diva Augusta in tutto l'impero. Secondo il codice della Roma imperiale la moglie doveva essere amata dal marito di un amore moderato, privo di passione sessuale, e i coniugi dovevano condividere tutto. In realtà era sempre il marito ad alzare l'asticella e la consorte era obbligata ad adeguarsi a lui, riconoscendone l'autorevolezza morale. Ovviamente Giovenale polemizzava contro la crescente autonomia conferita alle matrone affermando che non c'erano più le donne di una volta “con le mani rovinate e indurite dalla lana etrusca, il cui sonno scarso e la fatica proteggevano dalla contaminazione del vizio”. Ormai, a detta dello scrittore, dilagava la decadenza dei costumi a causa di molteplici motivi quali: l'esaltazione dell'eros nella poesia elegiaca, l'aver eletto Messalina (vedi paragrafo dedicato) a modello femminile da seguire, l'eccessiva ricchezza raggiunta da molte matrone romane. Tutto questo, secondo Giovenale, tra il I e il II secolo d.C, aveva ribaltato gli equilibri gerarchici all'interno delle famiglie: le donne ricche comandavano i mariti, imponevano i loro amanti e cercavano di imitare le donne greche declamando narcisisticamente versi poetici per mostrare la loro cultura. Continuando, ironizza dicendo che le matrone sono avide di ricchezza e che, in una situazione di pericolo, preferirebbero salvare la cagnetta piuttosto che il marito. Con la fine della dinastia giulio claudia viene meno il modello femminile aggressivo: Plotina , la moglie di Traiano, e Marciana , nipote di Traiano, entrambe caratterizzate da un comportamento sobrio, verranno divinizzate, le colonie romane saranno chiamate col loro nome e le loro effigi verranno riprodotte sulle monete. In Oriente la situazione è più “aperta” perché alle donne è permesso ricoprire cariche civiche mentre in Occidente solo quelle sacerdotali. In ogni caso esse procurano lustro e dignitas alla famiglia di appartenenza (come ho scritto nel paragrafo dedicato alle donne di Pompei). Nei casi in cui il matrimonio era contratto con senatori o membri dell'ordine equestre la donna poteva approfittarne per utilizzare il legame come un potente mezzo di affermazione personale e un'opportunità di promozione sociale. Con la dinastia dei Severi si arriva addirittura a parlare di un “ senato delle donne ” (vedi paragrafo dedicato): ciò significa che le figure imperiali femminili stavano diventando sempre più importanti. La moglie dell'imperatore diverrà anche mater dei sudditi (cittadini, militari, membri del Senato) e come tale si deve comportare: allo stesso modo essi devono rispettarla alla stregua di una madre.

.

La punizione dell’adulterio nel Basso Impero

L'adulterio femminile, negli ultimi secoli dell'impero, venne punito sempre più duramente. Nel 339 d.C. gli imperatori Costanzo II e Costante stabilirono che sia l'adultera che il suo amante dovevano essere condannati a morte o bruciati sul rogo o chiusi dentro un sacco (insieme ad una scimmia o un gallo o un cane o una vipera) e buttati in un corso d'acqua. Ancora prima Antonino Pio stabilì che chi uccideva la moglie adultera non sarebbe stato perseguito per omicidio, ma gli sarebbe stata inflitta una pena più lieve che variava a seconda della classe sociale di appartenenza: si andava dai lavori forzati per le classi più umili alla relegatio ad insulam (esilio su un’isola) per i più ricchi. Infine, si arrivò a decretare che il marito poteva uccidere la moglie adultera senza eccezioni.

Il parto, l’aborto,la contraccezione

Il parto avveniva nelle case. La donna entrata in travaglio veniva fatta sedere su una sedia con braccioli per potersi aggrappare nei momenti di maggiore sforzo. Nel caso in cui il nascituro era riconosciuto dal padre quest’ultimo lo sollevava in aria. Successivamente si procedeva col lavarlo e, dopo 10 giorni, gli si assegnava il nome. I metodi di contraccezione del tempo erano naturali: tra i tanti ricordiamo l’utilizzo di profilattici con vescica di capra. Per procurare un aborto precoce si assumeva il silfio, un finocchio gigante proveniente dalla Cirenaica (oggi non più esistente) o si indossavano fasce strettissime, si facevano bagni caldi e sforzi fisici, si utilizzavano supposte vaginali e clisteri, si assumevano decotti. All’epoca purtroppo si moriva di parto a causa delle emorragie o delle infezioni dovute alla scarsa igiene. Si abbandonavano i bambini se erano malformati, se non si era in grado economicamente di farli crescere o se erano nati da uno stupro o da un incesto. Il padre poteva arrivare a vendere un massimo di tre figli e non poteva ucciderli se non avevano raggiunto i tre anni di età. Quando si decideva di esporlo (abbandonarlo) il neonato era appeso ad un albero o lo si portava presso la colonna lattaria, sita nel foro olimpico, dove c'erano donne disposte a nutrirlo. Nei casi meno fortunati il nascituro cadeva nelle mani di chi lo avviava alla prostituzione, alla gladiatura o ne faceva un eunuco. È chiaro che la maggioranza degli esposti era di sesso femminile.

L’educazione delle fanciulle

Le bambine giocavano con bambole snodabili in legno, avorio, terracotta. La loro istruzione terminava a 11- 12 anni, poi si sposavano. Quelle più ricche proseguivano i loro studi sotto la guida del marito (come nel caso di Tullia, la figlia di Cicerone, o di Giulia Domna, l’imperatrice consorte di Settimio Severo). Una curiosità: il trasferimento a Roma di intere biblioteche ellenistiche fece in modo che donne agiate potessero accedere a importanti collezioni di libri. Ricordiamo ancora che nelle transazioni matrimoniali le figlie colte erano le più appetibili! Siamo certi del fatto che alcune matrone altolocate sapessero scrivere dal momento che ci sono pervenute lettere scritte o fatte scrivere da donne: un esempio ci è fornito da tavolette di legno rinvenute in uno dei forti che presiedevano la frontiera dell'impero in Britannia.

Le donne e i culti religiosi

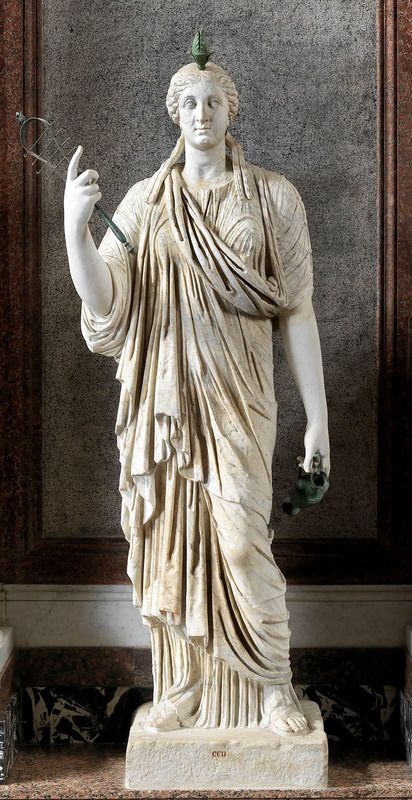

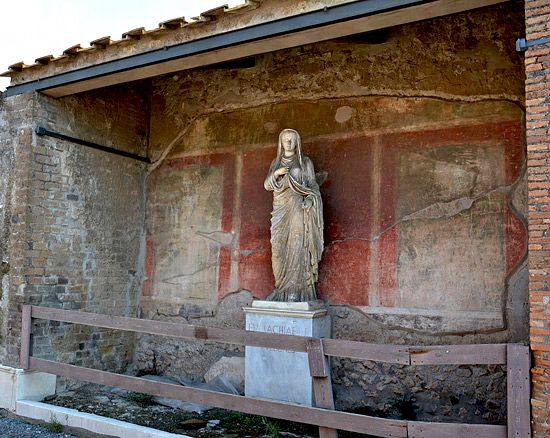

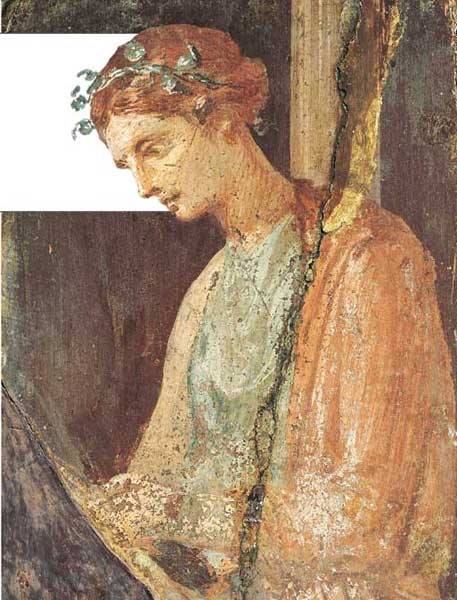

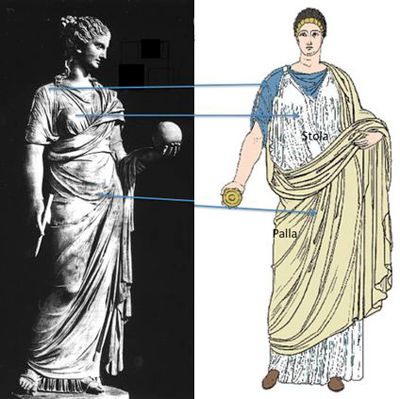

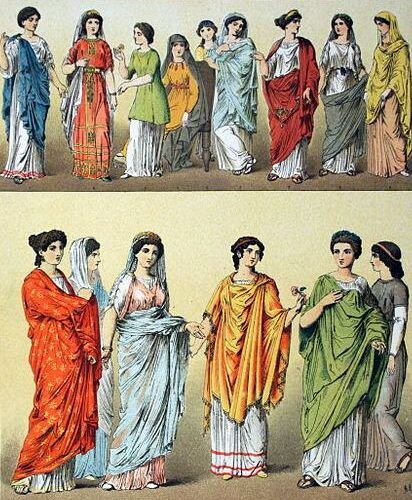

Tra i culti femminili più antichi ricordiamo: quello dedicato alla Fortuna virginalis, a cui le fanciulle consacravano la toga indossata durante il periodo dell'adolescenza, quello della Fortuna Primigenia, che tutelava le matrone, e quello della Bona Dea (vedi lezione Roma imperiale Alimentazione e sport). Le prostitute celebravano la Fortuna Virilis nei bagni termali maschili (!). C’erano poi le Vestali, di origine antichissima, e le sacerdotesse consacrate al culto imperiale. Molto importante era la devozione a Iside e alla dea Cibele. Iside, al pari di quello che sarà la Madonna, era una divinità consolatrice che accoglieva tutti, a prescindere dal ceto sociale di appartenenza, anche le prostitute. Nel corso degli anni furono fatti tanti tentativi per fermarne il culto, tra cui quello di Augusto che ordinò la demolizione del tempio, sito in Campo Marzio, dedicato a Serapide e a Iside, ma nessuno ebbe il coraggio di eseguirlo per timore della vendetta della potente dea. Durante il principato di Nerone, al contrario, si assiste alla promozione del suo culto con la costruzione di nuovi templi: forse le era devota la stessa Poppea, la moglie dell’imperatore. Le sacerdotesse di Iside indossavano una tunica dalle maniche lunghe aderenti e sopra la palla contabulata, un mantello a frange annodato sul petto (fig.02). Il culto fu inizialmente osteggiato da Augusto perché era abbinato a Cleopatra. La dea era venerata dai naviganti e dai commercianti di cui era la protettrice, così come della fortuna e della salute. Figure popolari erano le sagae (fattucchiere) che si credeva fossero in grado di predire il futuro e di entrare in contatto con i defunti (così come ci racconta Orazio nelle sue Satire).

Donne lavoratrici e donne acculturate

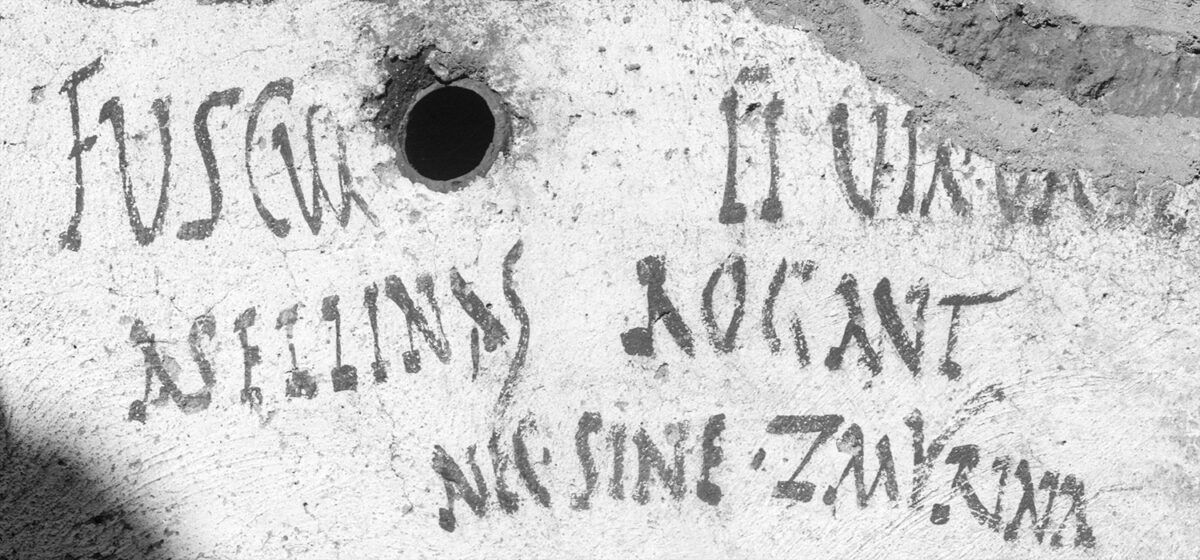

Nella Roma imperiale le donne abbienti investivano i loro patrimoni in imprese imprenditoriali, mercantili e finanziarie. Sappiamo che ad Ostia una certa Iunia Libertas dava in affitto botteghe che occupavano interi isolati. Le schiave esercitavano il mestiere di tessitrici, nutrici prostitute, ma erano impiegate anche nell'agricoltura, nella pastorizia e nelle fabbriche in genere. Le donne non potevano occupare incarichi pubblici, ma tavolette di cera rinvenute a Pompei e a Pozzuoli forniscono una preziosa testimonianza del fatto che potevano operare transazioni commerciali private al pari degli uomini (era loro interdetta però l’attività bancaria). Da marchi di fabbrica impressi su prodotti laterizi risalenti al periodo tra il I secolo avanti Cristo e il III secolo dopo Cristo risulta che le donne erano proprietarie di cave di argilla e di officine. Nelle fonti a noi pervenute ci appaiono nelle vesti di operaie, commercianti, artigiane, proprietarie di industrie. Un esempio interessante è Caedicia M.f. Victrix, Il cui nome compare sui bolli di anfore rinvenute in Grecia, Africa, Gallia, Spagna: si tratta forse della moglie del console Flavius Scaevinus, proprietario di tabernae lungo la via Appia nell'agro falerno (dove possedeva anche vigneti), esiliato per motivi politici sotto il regno di Tiberio. Il vino da lui prodotto era conservato in anfore vendute all'ingrosso in tutto l’impero e al dettaglio proprio nelle sue tabernae. Le testimonianze ci parlano anche di una doppia iscrizione in osco (vedi sitografia) e in latino accompagnata da impronte di sandali appartenenti a due donne, impresse sull’argilla ancora fresca, modellata per costruire tegole destinate alla copertura di un santuario sito nel Sannio risalente al primo secolo dopo Cristo. Si tratta evidentemente delle firme di due schiave che, con questo gesto, volevano siglare la loro opera. Questa scoperta ci rivela che all'epoca i ceti meno abbienti erano discretamente acculturati. Molte tombe di lavoratrici riportano iscrizioni funerarie che ricordano i loro attrezzi di lavoro. Schiavi/e e liberti/e svolgevano anche mansioni legate alla scrittura e alla lettura. Nomi di nutrici, donne medico, ostetriche, ricorrono nelle fonti letterarie, iconografiche, epigrafiche anche se sicuramente non potevano fare la stessa carriera degli uomini. C'erano anche textrices (tessitrici), sarcinatrices (sarte e rammendatrici), vestificae (sarte), lanipendae (donne addette alla pesatura della lana), unguentariae (profumiere), librariae (segretarie), unctrices e tractatrices (ungitrici e massagiatrici), forse c’erano anche barbieri donne! Una curiosità: é stato rinvenuto a Pompei un kit di strumenti chirurgici tra cui una spatula (fig.03) su cui è punzonato il nome di Sperata: ciò significa che c'erano donne che maneggiavano questi strumenti (forse si trattava di un medico generico che usava rimedi farmacologici e faceva interventi chirurgici).

Per quanto riguarda il commercio abbiamo testimonianza di furnariae (fornaie) e piscatrices (pescivendole), tra cui una certa Aurelia Nais (di cui si è trovato l’altare funerario) (fig.04), la quale lavorava a Roma nei mercati vicino ai magazzini fatti costruire da Galba. Tanto era importante il suo esercizio, ai fini dell'approvvigionamento ittico di Roma, che aveva fama della pescivendola per antonomasia.

Le lavoratrici in genere, anche se di basso livello, erano ben integrate nelle comunità cittadine tanto è vero che facevano propaganda elettorale sui muri della città di Pompei per il loro candidato favorito alle cariche municipali. Un esempio è l’invito scritto sui muri di un thermopolium, in via dell'Abbondanza a Pompei, in cui Asellina, Maria, Egle, Zmyrna sollecitano a votare per il candidato Gaius Lollius Fuscus (fig.05).

Ciò testimonia come una proprietaria di un bar e le sue aiutanti partecipassero alla vita politica della città e fossero alfabetizzate. Purtroppo, ciò non valeva per le prostitute di strada costrette ad esercitare il mestiere in quartieri malfamati e ad essere vittime degli abusi dei loro padroni e dei loro clienti. È stato ritrovato sul fiume Sarno, vicino a Porta Stabia a Pompei, in una caupona (osteria), lo scheletro di una donna: si tratta forse di una schiava prostituta di trent'anni, che reggeva un borsellino con dentro gioielli e monete, in fuga dall'eruzione. Nel gruzzolo figurava una armilla (bracciale) a forma di serpente, su cui sopra è incisa a bulino la scritta “Dominus ancillae suae” (il padrone alla sua schiava). Alcuni archeologi ritengono che si tratti di un dono che un padrone innamorato aveva fatto alla sua schiava. L'ipotesi più convincente è quella secondo cui i gioielli e le monete d'oro erano il tesoro della schiava cui aveva contribuito il padrone. Si tratta però di gioielli tipicamente indossati da prostitute: tra di essi figura in particolare un laccio d'oro (catena) che queste donne portavano incrociato sul petto nudo.

Le prostitute

Le prostitute esercitavano il mestiere nelle taverne (che spesso mettevano a disposizione delle camere nei soppalchi), in quelli che un tempo erano gli alberghi e in ambienti piccolissimi che si affacciavano sulle vie pubbliche (senza finestre e dotati di giaciglio), ma anche sotto i fornici dei teatri, degli anfiteatri, degli stadi. Nei cimiteri esercitavano le donne più anziane (bustuariae da bustum, il luogo in cui si cremavano i cadaveri). In alcune domus, come accade nella casa dei Vettii, ci potevano essere spazi in cui le schiave fornivano prestazioni sessuali richieste dai membri della famiglia, anche come dono dell’anfitrione agli ospiti. Le prostitute più ricche potevano permettersi di indossare abiti di porpora importati dall’Oriente, tessuti ricamati in oro e pellicce. Una curiosità: le molestie fatte ad una matrona erano punite più duramente di quelle che avevano come oggetto schiave e prostitute.

Un caso di femminicidio

I casi di femminicidio non sono solo accadimenti attuali, ma risalgono all'epoca della Roma imperiale. Nel diritto romano esisteva una legge che tutelava le donne e i bambini da chi li importunava, ma solo a patto che fossero vestiti in modo consono alla condizione sociale di appartenenza. Il colpevole veniva punito nei casi in cui la vittima apparteneva a famiglie di un certo prestigio (diversamente risultava assai difficile). È il caso di un ex pretore dal nome di Plauzio Silvano il quale, nel 24 d.C., non si sa per quale motivo, arriva a scaraventare la moglie Apronia dalla finestra affermando che si era buttata di sua spontanea volontà. La famiglia della donna sicuramente godeva di contatti con alte sfere della politica se l’imperatore Tiberio in persona fu chiamato dal padre di Apronia (non convinto della testimonianza di Silvano) ad effettuare delle indagini. Sul luogo dello scontro furono trovati dei segni di colluttazione che indicavano il marito come colpevole al punto che sua nonna, quando capì che la situazione si stava mettendo male per il nipote, gli inviò un pugnale con cui suicidarsi…

Le protagoniste della Roma imperiale

Ottavia la matrona ideale (fig.06)

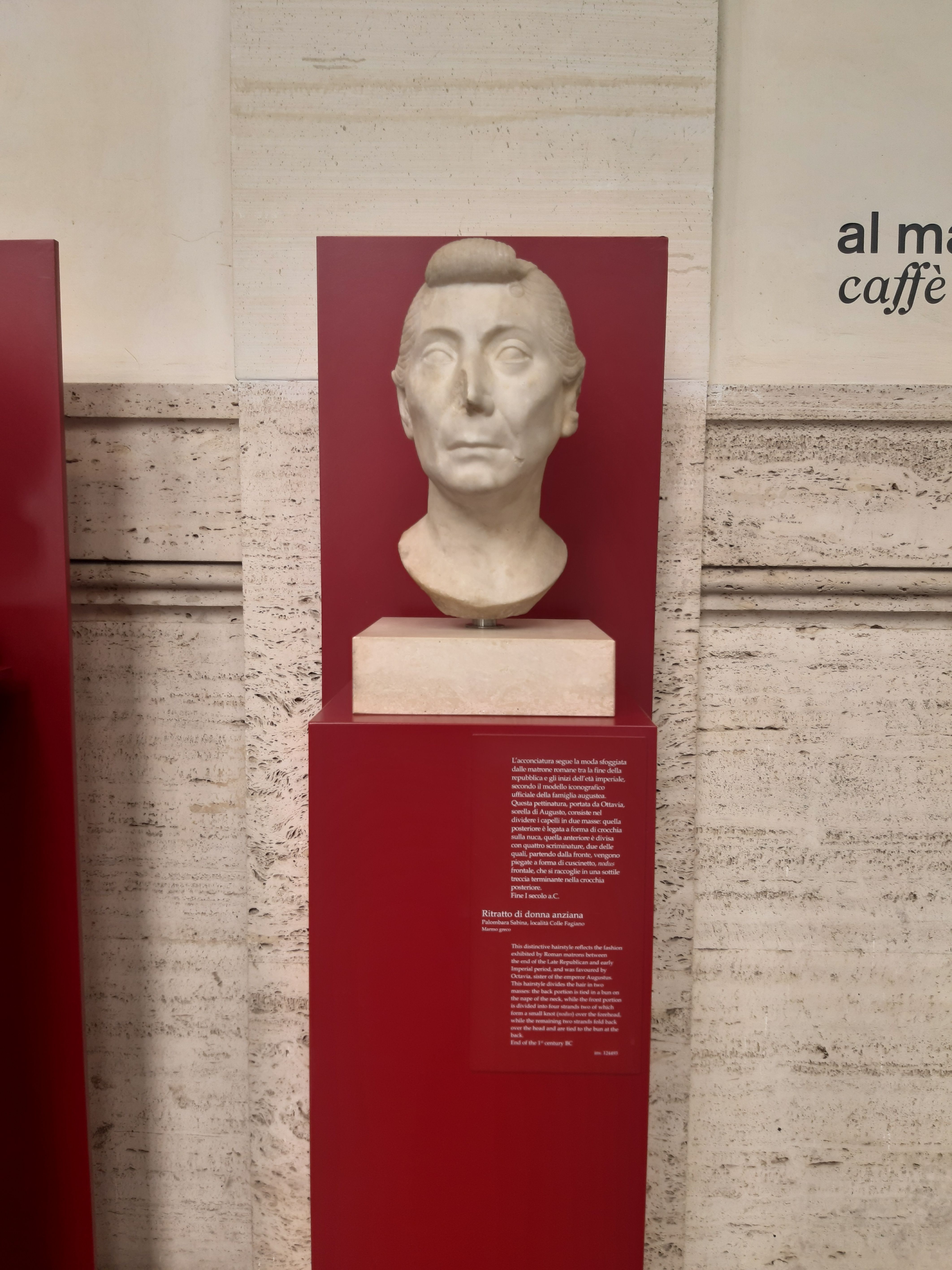

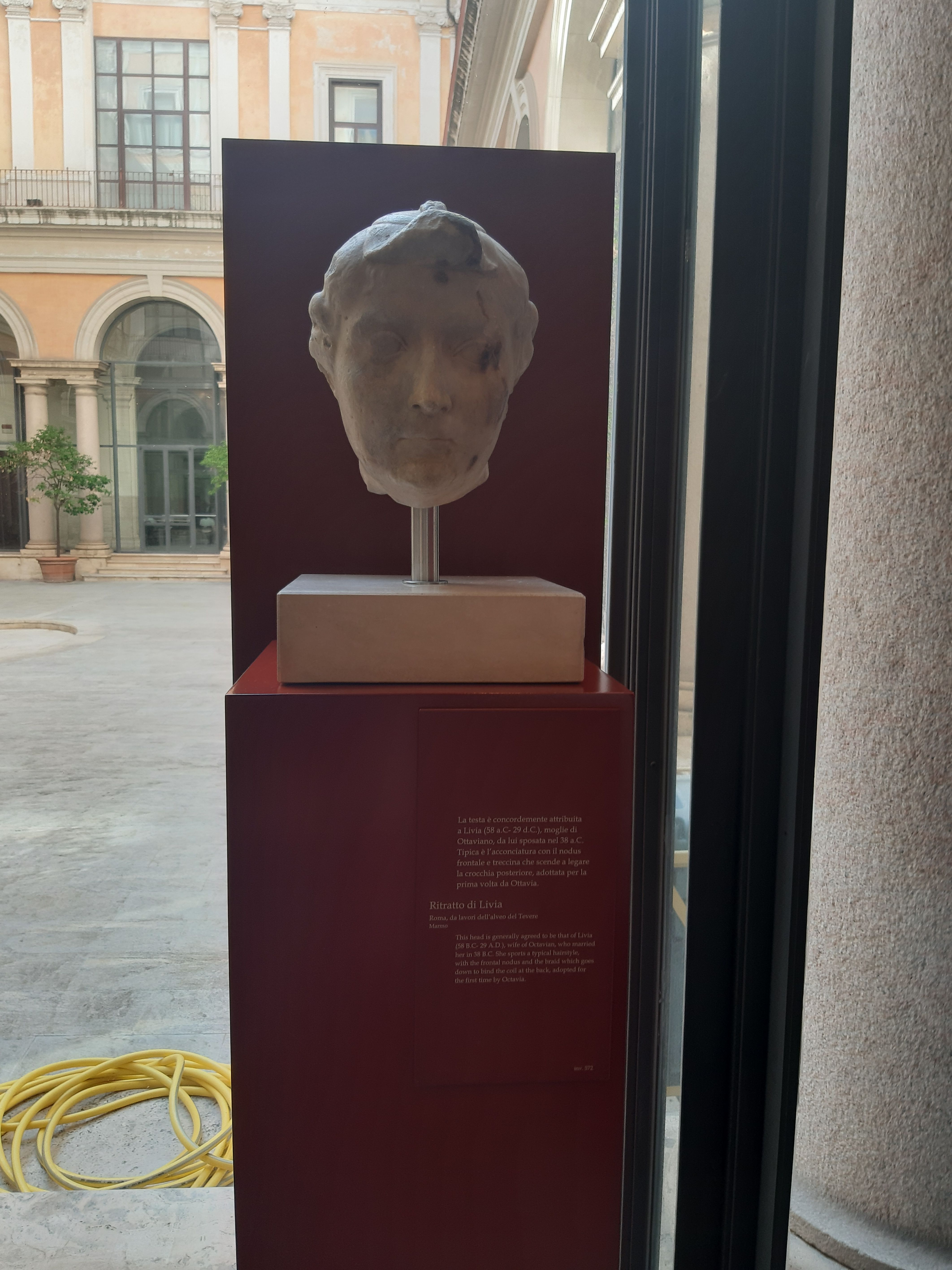

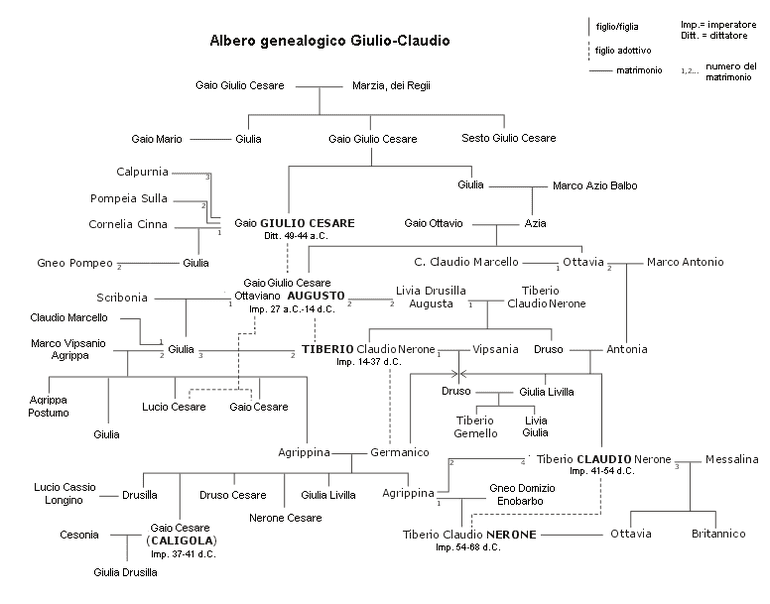

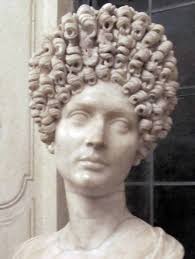

Ottavia nasce nel 69 a.C. da Azia e Caio Ottavio; é la sorella di Ottaviano Augusto: entrambi erano nati dal secondo matrimonio del padre. La madre era nipote di Caio Giulio Cesare. Ottavia sposa nel 54 avanti Cristo Caio Claudio Marcello dal quale ebbe Marco Claudio Marcello e due figlie femmine chiamate entrambe Marcella . Quando muore Claudio Marcello va in sposa a Marco Antonio (ovviamente si tratta di un matrimonio politico). Svolge il ruolo di mediatrice tra il fratello Ottaviano e il marito, entrambi membri di spicco del secondo triumvirato e perennemente in lotta tra loro per il potere, ma ogni tentativo è inutile. Il rapporto tra Marco Antonio e Ottavia si incrina quando il primo, nel 37 a.C., incontra Cleopatra. Tra i due c'era stato già del tenero sin dal 41 avanti Cristo all'epoca in cui Fulvia, (vedi lezione Antica Roma Le origini L'età monarchica L'età repubblicana L'arte La condizione femminile Il teatro) allora moglie di Marco Antonio, aveva cercato di allontanarlo dalla regina di Egitto coinvolgendolo nella guerra di Perugia (vedi sitografia) . Marco Antonio ad un certo punto fu costretto a tornare a Roma quando Cleopatra era incinta di due gemelli: Alessandro e Cleopatra. Dopo la rottura con Ottaviano egli ritorna in Egitto per organizzare la spedizione in Siria: qui, lontano da Ottavia, continua la relazione con Cleopatra dalla quale ha un terzo figlio chiamato Tolomeo Filadelfo. La regina d'Egitto fece di tutto per non far incontrare Marco Antonio con Ottavia per paura che quest'ultima riuscisse a convincerlo a tornare a casa e, così, a lasciarla. Con la morte di Antonio, dopo la battaglia di Azio, Ottavia rimane vedova e decide di rimanere univira (cioè di non sposarsi più) e, gesto assai ammirevole, si prende cura, oltre che dei suoi figli naturali, anche di quelli avuti da Marco Antonio sia da Cleopatra che da Fulvia. Al tempo in cui Ottaviano diviene il primo principe era Ottavia e non Lidia (la moglie dell'imperatore) la donna più potente dell'impero perché quest'ultima non aveva dato figli all'imperatore: c'era, dunque, il pericolo di estinzione della dinastia per mancanza di eredi. il solo pretendente al trono era per l'appunto Marco Claudio Marcello, l'unico figlio maschio di Ottavia con il sangue di Augusto. Per questo motivo il cursus honorum del ragazzo viene accelerato: gli viene data in sposa Giulia , la figlia di Augusto, quando lei aveva 14 anni e lui 17. È questo il momento in cui Ottavia diviene potentissima in quanto sorella dell'imperatore e madre del suo erede. Ottaviano le concesse molti onori e altrettanto ne diede alla moglie Livia. Due anni dopo il matrimonio con Giulia, nel 23 a.C., Marcello muore misteriosamente a Baia senza aver avuto figli. Ottavia oramai è finita: nella lotta al potere contro Livia non aveva più nessuna carta vincente. I rumors dicono che forse il ragazzo era stato avvelenato in un complotto ordito proprio da Livia al fine di privilegiare il figlio Tiberio, avuto dal precedente matrimonio, nell'ascesa al trono. Nei suoi piani Tiberio avrebbe sposato Giulia così sarebbe stato lui il nuovo erede, ma le cose andarono diversamente da come previsto e Giulia va in sposa ad Agrippa (vedi sitografia), valoroso soldato, consigliere e intimo amico del principe, diventato potentissimo a corte. La decisione inaspettata fu presa dietro consiglio di Mecenate (vedi sitografia), forse anche di Ottavia. In tal modo, se avessero avuto un figlio, questi avrebbe scalzato Tiberio nell'eredità dell'impero. Nell'11 a.C. Agrippa muore e, finalmente per Livia, Giulia sposa Tiberio. Pochi mesi dopo anche Ottaviano muore. La stessa fine purtroppo faranno i figli di Giulia e di Agrippa: Gaio Cesare, Lucio Cesare. L'unico erede rimasto in vita sarà Tiberio, il quale diventerà princeps nel 14 d.C. Ottavia può essere considerata l'ideale di matrona romana: modesta, riservata, in pubblico parlava poco ma agiva diplomaticamente dietro le quinte. Le sue acconciature hanno dettato la moda del tempo: nel busto della figura 7 i suoi capelli sono divisi in due masse. Quella posteriore è legata sulla nuca a formare una crocchia mentre quella anteriore è divisa in quattro parti, due delle quali, partendo dalla fronte, sono ripiegate a formare un cuscinetto e poi una treccia che termina nella crocchia posteriore. Anche nelle figure 8-9 possiamo vedere una acconciatura “alla Ottavia” con un nodus sulla fronte e ciocche che ricadono sul collo.

Livia la first lady (fig.10)

Il matrimonio contratto con Livia è avvenuto perché Ottaviano Augusto voleva sincerarsi dell'appoggio dell'aristocrazia romana tradizionalista. Livia Drusilla era la terza moglie di Ottaviano. Nasce verso il 58 a.C. Il suo primo marito fu Tiberio Claudio Nerone al quale diede due figli: Tiberio e Druso maggiore . In precedenza, Tiberio Claudio aveva appoggiato i cesaricidi Bruto e Cassio, ma in seguito si pente, riesce a farsi perdonare e rientra a Roma. Quando era incinta di Druso Maggiore Livia sposa Ottaviano, il quale spedisce il bambino a vivere con Tiberio Nerone che lo riconosce come figlio suo. Sia Tiberio che Druso maggiore rimangono a casa del padre fino al 33 a.C., dopodiché passano sotto la tutela di Ottaviano e Livia. Quest'ultima non diede eredi ad Ottaviano perché pare che, dopo il secondo parto, avesse sviluppato dei problemi che le rendevano difficili avere rapporti sessuali senza provare dolore. Non sappiamo se Augusto fosse sterile è però un dato di fatto che aveva avuto Giulia dal precedente matrimonio con Scribonia, allontanata dalla corte imperiale perché accusata di aver avuto comportamenti inappropriati. Tra l'altro il principe diede l'annuncio del divorzio proprio il giorno in cui era nata Giulia, la quale fu subito allontanata dalla madre: le due non ebbero, dunque, occasione di conoscersi. Ottaviano però riconobbe come sua la figlia. Livia era la first lady perfetta: accompagnava il marito ovunque, tesseva personalmente le sue vesti, si occupava delle donne romane e dei culti femminili. Ottavia divenne la sua più pericolosa rivale nel momento in cui venne deciso che, dopo la morte di Marcello, Giulia doveva andare in sposa a Marco Agrippa scartando così l'idea di farla sposare con Tiberio. Dall'unione della figlia di Augusto col suo braccio destro nascono ben tre maschi. Alla morte di Agrippa Livia si prende la rivincita facendo sposare Giulia con Tiberio. L'uomo, tuttavia, non è felice di questa decisione perché non voleva separarsi dalla moglie che lui amava tanto. Anche Giulia non lo amava e lo tradiva in continuazione. Fu così che nel 6 a.C. Tiberio decise di ritirarsi a Rodi. Ovviamente Augusto e Livia non presero bene la decisione: il giovane erede rifiutava il trono preferendo vivere come un privato cittadino in un'isola lontana piuttosto che affiancare il principe per imparare un giorno a governare. Nel frattempo, muoiono uno ad uno i figli di Giulia: Caio Giulio Cesare e Lucio Cesare. L'altro figlio, sempre avuto da Agrippa, dal nome di Agrippa Postumo non era molto sano di mente e morirà in esilio. Nel 14 d.C., a 72 anni, Lidia diventa la donna più potente di Roma quando Augusto muore e Tiberio ritorna dall'esilio. Si dice che quando quest’ultimo arrivò al suo capezzale fosse ancora vivo cosicché Ottaviano lo riconobbe pubblicamente come suo erede. I rumours affermano che in realtà era stata proprio Lidia ad avvelenare il marito con un fico, ma queste sono solo illazioni…. Finalmente i sogni della first lady sembrano concretizzarsi: può governare Roma tramite il figlio da lei considerato un oggetto da manipolare… Ma il destino le si dimostra avverso perché Tiberio non le sarà riconoscente, tutt'altro: odierà la madre perché lo aveva fatto separare dalla prima moglie che profondamente amava. Inoltre, lo aveva costretto a diventare imperatore, ruolo per cui lui non era affatto portato, tanto è vero che dopo poco lasciò il governo di Roma a Seiano (il prefetto del pretorio) mentre lui sceglie di ritirarsi in esilio a Capri. Tiberio non ritornò a Roma nemmeno quando venne avvertito che la madre stava morendo e vietò di tributarle gli onori che le spettavano…

Giulia la figlia ribelle (fig.11)

Nata da Scribonia e Ottaviano, viene cresciuta dal padre e dalla “matrigna” Livia. Insieme ad Ottavia, per volere di Augusto, aveva il compito di tessere personalmente le vesti indossate dai familiari. Questa consuetudine imposta faceva parte del programma di interventi del princeps finalizzati a riportare la moralità di Roma alle origini ripristinando i compiti tradizionali affidati alle matrone romane. Giulia in un primo tempo accetta tutto questo, ma poi, come vedremo, si ribellerà. Nel 25 a.C., a 14 anni, va in sposa al cugino Claudio Marcello , il figlio di Ottavia. Successivamente, alla sua morte, si unisce a Marco Vipsanio Agrippa , coetaneo del padre, di lei più anziano. Con lui genera Caio, Lucio e Agrippa Postumo e le figlie Giulia Minore e Agrippina Maggiore . Nel 12 a.C. Giulia è una delle donne più potenti di Roma in quanto moglie dell'influente Agrippa e perché aveva messo al mondo gli eredi del padre: infatti, compie un viaggio in Oriente insieme al marito per mostrarsi in pubblico nelle vesti di procreatrice dei successori al trono di Roma e viene rappresentata sulle monete insieme ai figli. Crescendo Giulia vuole ribellarsi all'autorità paterna e alle sue severe leggi morali che facevano fare alle donne passi indietro rispetto alle libertà che erano riuscite a conquistare fino a quel momento. Quando muore Agrippa lei ha 27 anni e, dopo nove mesi di vedovanza, è costretta dalla famiglia a sposare Tiberio, il quale acconsente all'unione molto malvolentieri perché amava molto la moglie Vipsania Agrippina (figlia di Agrippa e della sua prima moglie) da cui non voleva separarsi. Ad un certo punto il rapporto tra i due si incrina perché Giulia cambia atteggiamento: inizia a circondarsi di lusso ed è sempre attorniata da cortigiani alla maniera delle principesse orientali. Quando Tiberio decide di esiliarsi a Rodi lei non lo segue perché vuole continuare la sua vita mondana a Roma. Nel 2 a.C. Augusto la esilia a Pandataria (Ventotene) con l'accusa di adulterio (la pena da scontare era la relegatio ad insulam ) cosicché Tiberio è costretto a ripudiarla. Giulia è raggiunta sull'isola dalla madre Scribonia e, successivamente, viene trasferita a Reggio Calabria dove, almeno inizialmente, le sono ridotte le misure restrittive. Tuttavia, alla morte di Augusto, Livia e Tiberio vogliono far fuori sia lei che il figlio Agrippa Postumo per evitare che un giorno ci potessero essere rivali che ambivano al trono, anche se quest’ultimo soffriva di turbe mentali e, dunque, non costituiva una reale minaccia. Giulia viene segregata in casa e la si farà morire di inedia all'età di 53 anni. Nelle disposizioni testamentarie Augusto decide di non ospitarne le spoglie nel mausoleo di famiglia. Giulia godette di grande favore presso il popolo che non fu mai concorde col suo allontanamento. Ma perché Ottaviano Augusto agì in maniera così severa nei confronti della figlia? Gli storici oggi concordano sul fatto che probabilmente la donna aveva partecipato ad un complotto, per far fuori il padre, a capo del quale c’era Iullo Antonio, figlio di Marco Antonio e di Fulvia, nonché amante della stessa Giulia. Questa fazione voleva dare all’impero una svolta autocratica che accentrasse ancor di più il potere nelle mani del princeps. Le fonti però non riportano nulla di tutto questo perché avevano avuto l'ordine di far sembrare che l'intera comunità fosse favorevole ad Augusto (guai a dire che una donna gli aveva dato del filo da torcere!) per cui si sono accanite contro Giulia, una donna difficile da accusare di lesa maestà.

Messalina la “mangiauomini” (fig.12)

Messalina era la discendente di Ottavia. Sposa Claudio nel 38 o 39 dopo Cristo quando lei ha 17 anni e lui 48. Tra i loro figli c'è Claudio Tiberio Germanico ribattezzato Britannico quando il padre conquista la Britannia. Come ben sappiamo Claudio aveva un aspetto insignificante. Tutto dedito alla lettura e agli studi era l'esatto contrario dello stereotipo del virile uomo romano, anche perché soffriva di zoppia. La figura di Messalina è avvolta nella leggenda. Di lei Giovenale ci racconta, nelle sue Satire, che la donna aveva l'abitudine di frequentare il lupanare, con indosso una parrucca bionda e i capezzoli ornati d'oro, facendosi chiamare Licisca. Plinio il Vecchio riferisce che in un giorno aveva goduto di ben 25 amplessi! Svetonio e Casso Dione rincarano la dose affermando che Messalina induceva molte donne a prostituirsi nella reggia sotto lo sguardo dei mariti e coloro i quali si non accettavano di sottoporsi a questo trattamento rischiavano la vita! Dione, inoltre, ne riporta l’indole fredda e calcolatrice. Secondo alcuni storici questa cattiva fama sarebbe stata alimentata da Agrippina Minore, la madre di Nerone, che voleva sminuire così indirettamente la figura di Britannico, figlio di Messalina, concorrente di Nerone all’eredità del trono. Agrippina avrebbe così messo in testa a Claudio l'idea che Britannico potesse non essere suo figlio. All'epoca, per screditare una donna, la macchina del fango le riversava addosso l'accusa di praticare abitudini sessuali sfrenate e questo è stato proprio il caso di Messalina. Quale fu la sua fine? Secondo le fonti ella avrebbe approfittato dell'assenza di Claudio (partito per Ostia) per inscenare il matrimonio con il suo amante Caio Silio. La donna avrebbe così complottato al fine di far diventare quest’ultimo il nuovo imperatore di Roma. In realtà non si trattava di un matrimonio, bensì di una sorta di rito iniziatico propiziatorio in onore di Dioniso per favorire la vendemmia. Secondo altri storici i due avrebbero congiurato contro Claudio perché aveva designato come suo erede Nerone e non Britannico. Quando, al suo rientro, l’imperatore venne a sapere della cosa diede ordine di far fuori la moglie. Messalina fu uccisa da un gruppo di soldati dopo aver tentato invano di suicidarsi. Muore così la terza moglie di Claudio. Tutte le sue immagini furono colpite dalla damnatio memoriae e il suo ricordo fu condannato all’oblio.

Una madre oppressiva: Agrippina Minore (fig.13)

Questa figura femminile è stata osteggiata dalle fonti perché era un modello di donna virile. Figlia di Agrippina maggiore e di Germanico è stata pronipote di Augusto, sorella di Caligola, moglie di Claudio e madre di Nerone (dunque di sangue blu, che più blu non si può)! Nasce nell'attuale Colonia tra il 15 e il 16 dopo Cristo. Perde il padre Germanico a quattro anni e cresce presso la famiglia dello zio Claudio. La madre Agrippina Maggiore e i fratelli furono fatti fuori da Seiano e Tiberio, motivo per cui venne allevata dalla bisnonna Livia e dalla nonna Antonia minore. Nel 28 d.C. conosce Gneo Domizio Enobarbo, un discendente della famiglia dei Giuli che diventerà suo marito. Suo figlio Nerone nacque da parto podalico dopo 9 mesi di matrimonio: aveva gli stessi capelli fulvi del padre. Si racconta che quando Agrippina consultò un indovino per venire a conoscenza del futuro del figlio egli predisse che avrebbe ottenuto il trono ma in seguito ucciso sua madre. Al che Agrippina avrebbe urlato: “Purché regni!” Le fonti ci tramandano di una donna disposta a tutto pur di governare per mezzo dei suoi uomini. Nerone era il candidato perfetto al trono di Roma: il suo albero genealogico vantava personaggi del calibro di Augusto, sua figlia Giulia, la figlia di questa Agrippina maggiore e, infine, la madre Agrippina minore (fig.14).

Verso il 39 d. C . la donna venne mandata in esilio dal fratello Caligola, allora imperatore, con l'accusa di aver cospirato contro di lui. Quando andò al potere lo zio Claudio, fratello di Germanico, fu richiamata a Roma. Oramai vedova cerca di procacciarsi un marito ricco e influente. Mise così gli occhi su un uomo molto promettente, Servilio Sulpicio Galba (futuro imperatore) ma la di lui moglie, Emilia Lepida, non aveva nessuna intenzione di farsi soffiare il consorte per cui Svetonio racconta come, durante una riunione di sole donne, la madre di Galba abbia schiaffeggiato Agrippina per farla desistere dai suoi propositi. Ma l'arrivista non demorde: sposa in seguito il ricco Caio Sallustio Crispo Passieno che, quando muore, le lascia notevoli ricchezze. Morta Messalina sposò Claudio , che era suo zio. Il suo obiettivo era far diventare il figlio Nerone il successore del regno. Ma c'era un ostacolo: Claudio aveva già avuto dei figli da Messalina: Ottavia e Britannico . Agrippina allora lo convince ad adottare Nerone e a dargli in sposa Ottavia. Alla morte dell'imperatore (le cronache affermano che era stato avvelenato ingerendo dei funghi, il suo piatto preferito, per mano di Agrippina) gli succede Nerone. Si dice che una certa Locusta , famosa avvelenatrice, aveva insegnato alla madre dell'imperatore l'arte del veneficium (avvelenamento) tant'è che, per rendersi immuni ai veleni, dietro il suo consiglio, ne assumeva una ridotta quantità ogni giorno. All'inizio Nerone si mostra docile ai voleri di Agrippina, ma man mano che passa il tempo vuole slegarsi dal legame morboso con la madre e in questa era incoraggiato dal suo tutor Seneca e dal prefetto del pretorio Burro . A questo punto poi entra nella sua vita Atte , una libertà di cui si innamora perdutamente. Ovviamente la ragazza è invisa ad Agrippina. La madre dell'imperatore voleva avere tutto sotto il suo controllo: si dice che addirittura assistesse di nascosto alle sedute del Senato. Quando un giorno, durante una violenta discussione, minacciò Nerone di sostituirlo con Britannico firmò la condanna a morte di quest'ultimo che fu fatto fuori sempre grazie ai suggerimenti della strega Locusta. Ma forse si tratta di una fake news perché Britannico soffriva di attacchi di epilessia e, probabilmente, è stata questa la causa della sua morte. Per gettare fango sulla figura di Agrippina si inizia a vociferare che intratteneva con il figlio rapporti incestuosi. A questo punto fa la sua comparsa Poppea, anch'essa osteoggiata da Agrippina benché appartenente alla ricca e rinomata famiglia dei Sabini. Nerone vuole togliere di mezzo Ottavia per unirsi in matrimonio con la bellissima donna per cui la accusa di adulterio così da poterla ripudiare e mandarla in esilio a Ventotene. Dopodiché cerca di far fuori la madre attentando per ben due volte alla sua vita: a fine marzo la invita a Baia, in una sua villa, per una cena di conciliazione. Nel frattempo, Nerone manda due emissari a sabotare la nave con cui Agrippina sarebbe rientrata a Roma, ma fu tutto inutile perché l’imbarcazione andò in pezzi, ma la donna riuscì a salvarsi a nuoto grazie all'aiuto di alcuni pescatori. Fu così che Nerone alla fine incaricò un sicario per farla fuori. Si racconta che la stessa Agrippina gli intimò di colpirla al ventre, lo stesso ventre nel quale era stato concepito il figlio traditore che le aveva dato la morte (come aveva detto la profezia!). La versione ufficiale fu che Agrippina aveva tentato di assassinare Nerone facendolo colpire a morte da un suo schiavo così che l'imperatore era stato costretto a ucciderla per autodifesa. Il popolo non credette a questa balla: scritte sui muri accusarono Nerone di matricidio. Questa è la fine di una delle figure femminili più chiacchierate della storia a causa del suo comportamento agli antipodi di quella che doveva essere una matrona: aveva osato pensare come un uomo e fare le stesse cose degli uomini andando oltre quello che erano gli spazi stabiliti per le mogli e le madri dell’epoca. Una curiosità: sappiamo che Agrippina maggiore era stata autrice di Commentarii (a noi non pervenuti) ai quali attingeranno (pensate un po’!) Tacito, Plinio il Vecchio e Cassio Dione: quindi era anche una donna molto colta.

Ottavia la mite (fig.15)

Claudia Ottavia è la figlia di Messalina e di Claudio e la sorella di Britannico. Era nata nel 40 d.C. e portava il nome del padre e della bisnonna, la sorella di Augusto. Il suo matrimonio con Nerone le fu imposto dalla madre e, siccome tra i due c'era uno stretto rapporto di parentela, Claudio aveva pensato bene di fare adottare la ragazza da un'altra famiglia per non far apparire il legame incestuoso. All'epoca della loro unione Ottavia aveva 13 anni e Nerone 17. Ma si trattava di un matrimonio di convenienza. I due non si amavano e Ottavia era molto stimata sia dal popolo che dai senatori. Nerone la tradiva in continuazione mentre lei aveva un carattere dolce e remissivo. Tra le donne di Nerone rivali di Ottavia figuravano la liberta Atte e Poppea Sabina. Ma fu soprattutto per unirsi alla seconda che l'imperatore fece carte false per liberarsi dalla moglie una volta per tutte arrivando a ripudiarla con l'accusa di sterilità. Tuttavia, per poterla allontanare definitivamente, ci voleva qualcosa in più: da qui le accuse di adulterio e di aborto (una contraddizione con l’accusa di sterilità) per cui venne esiliata a Pandataria (Ventotene). Qui fu raggiunta dai sicari che le tagliarono le vene in una vasca da bagno così da mettere in scena il suo suicidio. Muore a 22 anni.

Atte, la liberta amata da Nerone

Atte era originaria dell'Asia ed era una schiava che era stata affrancata da Nerone o da Claudio. Fu l'amante e la concubina di Nerone, il quale l’amava così tanto da volerla sposare a tutti i costi e, a questo scopo, diffonde la voce secondo cui la ragazza discendeva dagli Attalidi, i re di Pergamo. Ovviamente Agrippina era assolutamente contraria a questa unione dato il basso rango della ragazza. Seneca e Burro, invece, sostenevano Nerone al fine di allontanarlo dalla madre. L’imperatore, timoroso di quest’ultima, arrivò a convincere Anneo Sereno, un parente di Seneca, a fingersi innamorato della ragazza così da far passare per suoi i regali che lui le faceva. Nerone le donò latifondi nel Lazio, in Campania (a Pozzuoli), in Sardegna, sul Celio a Roma. Pare che la ex schiava amasse sinceramente l'imperatore tanto da rimanergli accanto fino agli ultimi istanti di vita.

Poppea Sabina l’influencer (e i suoi trucchi di bellezza…) (fig.16)

La seconda moglie di Nerone era originaria della Campania e apparteneva ad una famiglia prestigiosa che possedeva una mega villa nella località di Oplontis , seppellita dall'eruzione del Vesuvio. La madre, che aveva il suo stesso nome, era una delle donne più chiacchierate di Roma e fu spinta al suicidio da Messalina per questioni d'amore. Il padre era il cavaliere Titus Ollius , caduto in disgrazia perché alleato di Seiano (il perfido prefetto del pretorio che sostituì Tiberio nel governo di Roma quando si ritirò a Capri). Per questo motivo Poppea decise di assumere il nome del nonno Caius Poppaeus Sabinus , considerato un eroe di guerra dal momento in cui aveva sedato una rivolta in Tracia (era stato anche governatore di alcune province in Oriente). Poppea nasce nel 32 d.C. Era una donna bellissima dai capelli color rosso ramato. Il suo primo marito fu l'ex questore Rufo Crispino da cui ebbe un figlio fatto uccidere da Nerone. Le fonti ce la tramandano come malvagia, calcolatrice e, quando Nerone ripudiò Ottavia nel 62 d.C. per sposarla, il popolo prese ad abbattere tutte le statue che la rappresentavano. Poppea era molto scaltra e opportunista, brava nella dialettica, suonava la lira e sapeva disquisire di letteratura. Si sottoponeva a vari trattamenti di bellezza che divennero molto “trendy” all'epoca come il bagno nel latte di asina. Si dice che facesse impacchi sul viso con una mistura di miele, farina di segale, olio d'oliva e una crema ottenuta dal giglio e da grassi oleosi. Suggerì ai suoi profumieri la produzione di una pomata (poppeanum) che fu presa d'assalto dalle matrone. La sua acconciatura ei suoi abiti erano imitati da tutte le donne del regno. Ebbe molti mariti, tra cui Otone (futuro imperatore di Roma), a cui si legò quando lei aveva 26 anni in seconde nozze. Agrippina vedeva in lei una terribile rivale perché osteggiava il suo monopolio su Nerone: Poppea era una donna carismatica e non si sarebbe fatta controllare facilmente. Ebbe da Nerone una figlia, Claudia, che purtroppo morì dopo pochi mesi, ma in seguito rimase nuovamente incinta. La storia ci racconta che durante un litigio scoppiato a Villa Oplontis l'imperatore sferrò un calcio al pancione di Poppea provocandone la morte insieme a quella del bambino. Non tutti però sostengono questa tesi perché può darsi che la donna sia morta a causa di un aborto. A sostegno di ciò c'è il fatto che Nerone si disperò per la morte della moglie tanto che, in seguito, dopo aver contratto matrimonio con Statilia Messalina , arrivò ad raggiungere ad un certo Sporo (dopo averlo castrato e vestito da donna) perché aveva le fattezze molto simili a quelle di Poppea. Altri segreti di bellezza da lei adoperati erano: il gesso cretese per mantenere color alabastro la pelle; per far risaltare la luminosità del décolleté e delle braccia vi applicava polveri di zafferano ed essenze odorose. Si faceva, inoltre, massaggiare con olio di dattero o di mandorle o di cedro del Libano. I capelli erano resi più splendenti (con effetti simili all’odierno gloss) con polvere d'ambra che proveniva direttamente dai paesi baltici e utilizzava maschere nutrienti con latte e tuorlo d'uovo. Sempre i capelli erano arricciati da ferri caldi e li decorava con spilloni, fermagli d'oro, d'argento e d'avorio. Indossava parrucche nere, prodotte con veri capelli di donne indiane, o bionde, fabbricate con capelli di donne germaniche. Alla morte di Poppea il suo corpo fu imbalsamato e deposto nel mausoleo della famiglia Giulio Claudia e le venne tributato un tempio dedicato a Sabina Venus.

Cenide, la liberta diventata imperatrice

Cenide era in origine la schiava di Antonia minore e pare che fosse dotata di ottima memoria. Quando le viene concessa la libertà prende il nome di Antonia Cenide. Ereditò molte ricchezze dalla padrona, tra cui ville e proprietà. Diventa amante di Vespasiano prima che quest'ultimo divenisse imperatore forse grazie anche ai contatti con persone influenti di cui godeva la donna. Dopo la morte di Flavia Domitilla, la moglie di Vespasiano, Cenide va a vivere con lui. I due crano scandalo perché l'imperatore la tratta in pubblico come se fosse sua moglie. Era una coppia molto affiatata e pare che Domiziano, il figlio dell’imperatore, non fosse per nulla contento di questa relazione. Si racconta infatti che al ritorno da un viaggio in Istria quest'ultimo rifiutò il bacio sulla guancia di Cenide, accorsa per salutarlo, e le porse solamente la mano. Vespasiano le donò una villa sulla via Nomentana dove verranno costruite le Terme a lei dedicate.

Le donne a Pompei

Grazie alle testimonianze archeologiche di Pompei abbiamo notizie di donne che, all’epoca della Roma imperiale, ricoprivano incarichi importanti nella città. Cominciamo da Eumachìa (fig.17), sacerdotessa di Venere (la dea protettrice di Pompei) che aveva fatto erigere un tempio alla Concordia e alla Pietas, attributi solitamente riferiti a Livia Augusta.

La donna aveva compiuto questo gesto per far acquisire prestigio e visibilità alla sua famiglia. Quest'ultima era di origine greca e nella città campana si occupava della produzione di anfore e mattoni (su molti di questi oggetti è stato rinvenuto il bollo con il suo marchio). Non solo: Eumachìa aveva sposato un ricco mercante di lana e, per questo motivo, diventerà la patrona della corporazione dei follatori (professionisti specializzati nel lavaggio e nella lavorazione della lana) della città. Quando rimase vedova la donna seppe mirabilmente gestire sia il suo patrimonio che quello ereditato dal marito. L'iscrizione sopra l'ingresso laterale del tempio cita il figlio, anch'egli dedicante, ma specifica il fatto che è stata lei a pagare per la commissione dell'opera (i caratteri che contraddistinguono il suo nome risultano di dimensioni più grandi). Eumachia, dunque, ne incoraggiava la carriera politica, soprattutto per il proprio tornaconto: Marco N. Numistrio Frontone , infatti, arrivò a diventare edile e, in seguito, duoviro nel 2 d. C. I resti di Eumachia furono custoditi in una tomba imponente sita vicino alla porta Nocera. A lei fu dedicata una statua dal collegio dei fullones in cui appare nelle vesti di sacerdotessa. Mamia era una donna di origine sannita, anch'essa sacerdotessa: è lei ad aver fatto erigere un tempio dedicato al Genius di Augusto. Venne sepolta nella necropoli vicino a Porta Ercolano per volere dei decurioni di Pompei, cosa insolita per l'epoca. Giulia felice , invece, era nata libera da una famiglia di liberti imperiali ed era la proprietaria di una praedia (bene immobile). Era una vera e propria imprenditrice: sulla Via dell'abbondanza è stata ritrovata una scritta in cui si dice che Giulia dava in affitto un bagno signorile, botteghe, cenacoli al piano superiore dal primo agosto per 5 anni dopodiché, se non ci fossero sati problemi, l'affitto si sarebbe rinnovato automaticamente. Ciò significa che la donna gestisce autonomamente la proprietà immobiliare. L'annuncio era stato fatto nel 62 d.C. , all'indomani del terribile terremoto che aveva sconvolto la città di Pompei distruggendo case e danneggiando le terme. I graffiti di Pompei ci parlano anche di Asellina , proprietaria di un thermopolium (locale adibito a ristorazione). La scritta in questione si trovava sui muri esterni della taverna di fronte a Via dell'Abbondanza: si tratta di un vero e proprio manifesto elettorale in cui lei e le sue lavoranti Zmyrina (orientale), Aegle (greca) e Maria (giudea) chiedono di votare Caio Lollo Fusco come duoviro. Questo è indice del fatto che, anche se le donne non potevano ricoprire ruoli pubblici e non potevano votare, a Pompei erano parte attiva delle campagne elettorali; inoltre, le attività di ristorazione della città erano molto remunerative e le donne potevano gestirle in proprio. Il nome di Umbricia Fortunata compare su vasi che contenevano garum, contenitori di liquame e di salse, tra cui una salamoia di viscere e interiora di tonno. Rectina, invece, era una donna di Ercolano menzionata da Plinio il Giovane: probabilmente si tratta della moglie di Cesio, predecessore di Plinio il Vecchio, prefetto della flotta di stanza a Miseno: Rectina cercò di chiamarlo in suo aiuto per salvarsi dall'eruzione del Vesuvio.

Lucilla (fig.18)

Figlia di Antonino Pio e di Faustina maggiore, Lucilla sposa Lucio Vero, colui che governava l'impero insieme a Marco Aurelio. Nel 169 d.C. quest'ultimo muore e la donna viene costretta a sposare il comandante Tiberio Claudio Pompeiano, di rango equestre, di livello sociale notevolmente inferiore rispetto a Lucio Vero. Quando Commodo arriva al potere Lucilla, che intende ridiventare una figura di spicco come lo era all'epoca del primo marito, ordisce una congiura contro il nuovo imperatore: se fosse riuscita nell'intentoTiberio Pompeiano avrebbe preso il suo posto e lei sarebbe diventata nuovamente la donna più potente dell'impero. In questo piano fu aiutata anche dal nipote di Tiberio. La congiura fallì miseramente, ma Pompeiano fu scagionato. Lucilla venne spedita in esilio a Capri per essere uccisa brutalmente dai sicari di Commodo.

Le 4 Giulie

Tra il secondo e il terzo secolo dopo Cristo, per qualche tempo, le quattro Giulie sono state le donne più potenti di Roma. Erano tutte e quattro siriane : siamo parlando di Giulia Domna, Giulia Mesa, Giulia Soemia Giulia Mamea . Oramai molti imperatori erano originari della periferia di un impero oramai divenuto davvero multietnico perché vi si praticavano tante religioni e usanze differenti. Giulia Domna (Domna= Domina=signora) nasce a Emesa , in Siria, ove si praticava il culto del dio Sole (El-gabal), di cui il padre, Giulio Bassano, era il principale sacerdote. La sua era dunque una delle famiglie più influenti della città: pensate che la sua stirpe la governava da ben due secoli! Non si conosce, invece, l'identità della madre. Sua sorella è Giulia Mesa: entrambe sono nate tra il 170 e il 174 d.C. ed ebbero un'educazione raffinatissima. Crescendo, entrambe si interessarono alle correnti mistiche ed appresero la cultura greca. La loro religione credeva nell'adorazione di una pietra nera caduta dal cielo in onore della quale era stato creato un culto e si era sviluppata una città. I sacerdoti indossavano abiti fastosi e dai colori sgargianti, mitre decorate da pietre preziose, calze dorate e di porpora. I loro riti erano estratti da luci e profumi inebrianti. Settimio Severo incontra Giulia Domna verso il 183 d.C. quando si trovò di stanza in Siria e volle visitare il santuario del Sole a Emesa: il soldato era molto attratto dalle religioni astrali perché era nato a Leptis Magna , nota città africana in cui si praticavano culti simili. Negli anni successivi Settimio fu allontanato dalla corte di Roma perché accusato di essersi avvicinato a personaggi invisi a Commodo. Quando i suoi avversari, nel 185 d.C. furono sconfitti, egli ottenne il governatorato della Gallia. Rimasto vedovo decise di sposare la figlia del sacerdote di Emesa cui le stelle avevano predetto un matrimonio regale. In realtà nella vita di Settimio c'erano stati tanti piccoli segni che gli avevano profetizzato un futuro da imperatore (almeno così dicono le fonti). All'epoca del matrimonio egli era però ancora senatore. Grazie a questa unione Giulia Domna, più giovane di lui di 25 anni, diventa più potente della sorella, andata in moglie ad un cavaliere. Furono Settimio Severo e il padre di Domna a stringere accordi matrimoniali (probabilmente non si curarono minimamente di ascoltare il parere della donna). Le nozze vennero celebrate nell'estate del 187 d.C. quando lei nozze aveva 15 anni. Dopo un lungo viaggio Giulia Domna raggiunge il marito a Lione , città cosmopolita, dalla vocazione commerciale, in cui si erano stabilità molti siriani. Qui, l'anno dopo, nacque il suo primogenito, dal nome di Settimio Bassiano ( Caracalla). Probabilmente nella città gallica Domna perfezionò lo studio del latino (grazie anche all’aiuto del marito), della retorica, della filosofia, dell’astrologia. Si conformò agli usi e alle tradizioni romane e frequentò a corte persone che professavano diverse religioni. Nel 189 d.C. nasce a Roma Settimio Geta. In questo periodo Giulia Domna fu costretta a cavarsela da sola dato che il marito si era allontanato perché aveva ottenuto, nel 193 d.C., il governatorato della Pannonia superiore, tappa fondamentale per costruirsi quella fama che lo porterà a essere acclamato dagli eserciti imperatore dopo la morte di Publio Elvio Pertinace, il vecchio senatore che subentrò a Commodo. Giulia Domna diventerà così, a circa 20 anni, la donna più potente dell'impero. Ebbe l’appellativo di Augusta e, come tale, venne raffigurata sulle monete imperiali. Famosa è la sua immagine con i capelli divisi da una scriminatura al centro e raccolti in crocchia sulla nuca secondo la moda degli Antonini (fig.19).

Giulia sceglie di seguire suo marito negli spostamenti militari e ciò le valse il titolo di Mater castrorum (in precedenza conferito a Faustina Minore, la moglie di Marco Aurelio). Quando il primogenito compì nove anni fu nominato Cesare e, in seguito, Augusto , su suggerimento della madre, così come avvenne per Geta con l'investitura di pontifex (e successivamente di Cesare). L'imperatrice divenne così Mater augusti et cesaris. La donna a corte aveva un acerrimo nemico dal nome di Gaio Fulvio Plauziano , originario della Leptis Magna e forse parente di Settimio. Egli era il suo braccio destro nonché il suo consigliere più fidato e mal digeriva le intromissioni di Giulia Domna negli affari militari, motivo per cui ridimensionò il ruolo della donna a corte per accrescere il proprio, arrivando persino ad offuscare la figura dell'imperatore verso cui iniziò a manifestare atteggiamenti arroganti. Nel frattempo, bersagliava l'imperatrice con terribili dispetti (ad esempio aveva portato via senza autorizzazione, dai possedimenti nelle isole del Mar Rosso, delle zebre, gli animali da lei preferiti e sacri al dio Sole). Plauziano odiava a morte Caracalla e Geta perché, nei suoi piani per il futuro, erano un ostacolo alla sua ascesa al trono. Preso da manie di grandezza, inoltre, riempì le città dell'impero con statua con la sua effigie. A causa della sua intromissione i due coniugi iniziarono a non andare d'accordo; tuttavia, Giulia Domna non mancò di continuare a presenziare cerimonie pubbliche. È forse sempre imputabile a Plauziano la nascita di una storiografia ostile all'imperatrice che ce la descrive come corrotta ed adultera, addirittura autrice di un complotto per far fuori il marito. Nella Historia Augusta (vedi sitografia) si parla addirittura di un rapporto incestuoso con Caracalla! Per combattere questi pettegolezzi furono coniate monete con il profilo di Giulia Domna sul recto e l'allegoria della Pudicizia sul verso. C'era l'esigenza, infatti, di continuare a farle detenere un ruolo chiave per la propaganda dell'impero. Moglie devota, madre degli eserciti, procreatrice della successione dinastica, continuava a seguire il marito nei suoi viaggi in Oriente. Quando nel 202 dC ritornano a Roma Settimio iniziò a manifestare problemi con la devo, tanto da non poter guidare il suo corteo trionfale diretto al tempio di Giove Capitolino. A Roma Domna finanziò, (seguendo l'esempio di Livia, la moglie di Ottaviano Augusto), interventi pubblici come la ricostruzione del complesso delle Vestali. Anche l'iscrizione che accompagna il restauro dell'antico tempio della Fortuna Muliebrericorda il suo nome. Nel momento in cui, nel 202 dC, Plauziano fece in modo di far sposare la figlia Plautilla con Caracalla (per rafforzare ancor di più il suo legame con la famiglia imperiale) purtroppo Giulia Domna divenne ancor più in balia dei suoi nemici. Decise così di chiamare a corte la sorella Giulia Mesa ei nipoti e di dedicarsi totalmente agli studi circondandosi di uomini di cultura di provenienza orientale.Si venne a formare così un piccolo circolo di cui facevano parte personaggi del calibro di Galeno (vedi sitografia) e Cassio Dione (vedi sitografia) . Inoltre, commissionò a Filostrato di Lemno (un antico scrittore greco) la stesura della biografia di un famoso mago guaritore, Apollonio di Tyana, di origine greca. Magari non si trattava di un vero e proprio circolo, ma sicuramente potremo parlare di contatti frequenti ed incontri in cui si discuteva di tematiche mistico filosofiche. Indice della sua apertura mentale è il fatto di aver affidato Caracalla alle cure di una nutrice cristiana, pur essendo lei devota a El Gabal. Quando Settimio Severo indisse i ludi saeculares (giochi che commemoravano la fine di un secolo dalla fondazione di Roma) la figura dell'imperatrice tornò alla ribalta in quanto simbolo della famiglia imperiale unita: in quest'occasione Domna partecipò alle cerimonie nelle vesti di mater castrorum e guida delle matrone di Roma. La coppia Settimio Severo-Giulia Domna era paragonata a quella di Giove Ottimo Massimo e Giunone regina. Dopo di lei nessuna imperatrice ricoprì ruoli importanti nelle cerimonie pubbliche. Ella condivideva sicuramente l'astio che Caracalla provava nei confronti di Plauziano dal momento che quest'ultimo aveva escogitato l'idea di farlo sposare con Plautilla, una donna che lui non sopportava. Il primogenito allora ordì una congiura per sbarazzarsi del nemico: rivelò a Settimio Severo che Plauziano, in occasione di un incontro con l'imperatore, aveva indossato sotto la tunica una corazza (atteggiamento indice di malafede). Fu allora che Settimio Severo diede ordine di far fuori quello che era stato fino a quel momento l'uomo per lui più fidato. Plautilla venne esiliata a Lipari ed in seguito uccisa quando Caracalla divenne unico imperatore. Le cose però iniziarono a peggiorare quando tra i due fratelli iniziarono ad accendersi una forte rivalità: entrambi volevano ascendere al trono. Mentre nel 209 d.C. Settimio si trovava in piena campagna militare contro la Britannia, fu costretto a ritirarsi a causa della devo. I soldati, affamati di bottino, mal digerirono questa decisione e offrirono a Caracalla la porpora imperiale. Quest'ultimo, infatti, al contrario di Geta, era stato addestrato alla guerra ed aveva seguito il padre in tutte le campagne militari. Caracalla accettò subito, ma Settimio si riprese, sventò il complotto, punì i colpevoli, ma salvò Caracalla. Tornati a Roma, i due fratelli vivevano in appartamenti separati e in pubblico si mostravano discordi anche su argomenti banalissimi. Severo li invitava continuamente alla concordia e decretò, invano, che i due fratelli dovessero governare insieme. Tra i due non c'era alcun sentimento fraterno anche perché erano stati cresciuti separatamente. Giulia Domna si rifiutava di parteggiare per uno dei due perché era madre di entrambi. Alla morte di Severo Caracalla cercò, elargendo lauti donativi, di ingraziarsi i favori dell'esercito a scapito di Geta, ma i soldati, fedeli alle ultime volontà dell'imperatore, volevano che sul trono salissero entrambi i fratelli. Caracalla abbandonò allora la Britannia dopo aver fatto la pace con i ribelli, e iniziò a perseguitare tutti coloro i quali gli si dimostravano ostili. Le esequie di Settimio Severo si svolsero prima in Britannia e, in seguito, a Roma. Giulia Domna partecipò alle veglie delle matrone, assistette al rogo funebre e presenziò la processione che accompagnò il feretro. Fu insignita del titolo di sacerdotessa imperiale (attribuito alle imperatrici rimaste vedove prematuramente).Il Senato le conferì anche quello di mater senatus et patriae, colei che doveva vegliare sulla stabilità e l'ordine dell'impero. Tuttavia, i figli continuavano ad essere in guerra tra loro, giravano scortati e facevano assaggiare i loro pasti ai servi per paura di essere avvelenati. Purtroppo, un giorno Caracalla finse di voler arrivare ad una pace per cui pregò la madre di organizzare un incontro col fratello in un luogo neutro,vale a dire le stanze di Giulia Domna, con le guardie personali di entrambi posizionate all'esterno. Quando Geta entrò i centurioni lo colpirono all'improvviso. Secondo un'altra versione fu lo stesso Caracalla a farlo fuori e, in seguito, avrebbe offerto la sua spada al Tempio di Serapide ad Alessandria. La storia ci racconta che Geta fu colpita mentre cercava rifugio nel grembo della madre, che si era interposta tra lui e gli assalitori, scongiurandola di aiutarlo, ma invano... Nello scontro Domna fu ferita ad una mano. Caracalla mise in giro la voce che era stato costretto ad uccidere il fratello per difendersi da un agguato da lui ordito. Domna, tuttavia, scelse di non testimoniare contro Caracalla per un calcolo politico: se avesse detto la verità la famiglia sarebbe stata detronizzata e tutto il lavoro portato avanti da lei e da Settimio Severo sarebbe andato in frantumi (per di più Geta non sarebbe tornato in vita…). Così, per salvare tutti e tutto, deciso di tacere. Caracalla mise in scena uno pseudo processo con falsi testimoni al fine di far cadere le accuse sul fratello morto. Dato che Giulia Domna non era intervenuta contro Caracalla le malelingue sostenevano che madre e figlio intrattenevano rapporti incestuosi (ad Alessandria d'Egitto era soprannominata Giocasta , la madre e moglie di Edipo (vedi lezione Antica Grecia Il mito e la religione) . Ma naturalmente si tratta solo di una pessima macchina del fango. Domna era considerata una donna molto colta e molto aperta per i suoi tempi, tanto è vero che qualcuno le ha attribuito la Constitutio antoniniana, promulgata da Caracacalla: si tratta di un editto che considerava cittadini di Roma tutti coloro che vivevano all'interno dei confini dell'impero. Ma il provvedimento, in realtà, aveva una ragione economica: quando Caracalla salì al trono iniziò a dilapidare il patrimonio ereditato. Bisognava allora trovare i soldi per finanziare spedizioni militari e la costruzione di edifici in suo onore: con la Constitutio Antoniniana quasi tutti gli abitanti divennero cittadini romani e, come tali, dovevano pagare le tasse. Ecco, dunque, trovata la soluzione! L'imperatore, tuttavia, sempre più dava segni di follia. Invano sua madre cercava di ricondurlo alla ragione. Afflitto da malattia mentale, egli parte per difendere il limes dagli attacchi sul Danubio. Da questo momento iniziò ancor più a mostrare una forte tendenza alla megalomania: edifica sculture in cui appare con due volti, il suo e quello di Alessandro Magno, riorganizzò l'esercito alla maniera della falange macedone e battezzò gli ufficiali con i nomi dei compagni d'arme del macedone. Giulia Domna probabilmente accompagnò il figlio nella spedizione per rinforzare il messaggio di legittimità dinastica, ma anche perché il Senato aveva preteso che il povero pazzo fosse affiancato da qualcuno che poteva mitigarne le turbe mentali. Sappiamo che in questo periodo le lettere scritte da Caracalla al Senato erano firmate anche da Giulia Domna. Caracalla morì nel 217 d.C. a causa di una congiura di palazzo mentre si apprestava a scontrarsi contro i Parti. Giulia Domna rimase completamente sola. È sua la famosa frase: “ Sono stata tutto ma non è servito a niente ”. Durante tutta la sua vita era stata insignita di diversi titoli: Giunone, Luna, Vittoria, Cibele, Vesta, dea Syria, dea Celestis, Salvatrice degli Ateniesi (i quali le avevano fatto dono di un simulacro all'interno del Partenone!). Secondo Erodiano Giulia Domna si fece morire di inedia dopo aver ricevuto le ceneri del figlio, per qualcun altro fu uccisa da un sicario. Secondo Dione fu presa dalla smania di gestire il potere da sola alla maniera della babilonese Semiramide. Dopo Caracalla regnò Macrino, ma il trono gli venne strappato dal figlio di Giulia Soemia (nipote di Giulia Domna e figlia di Giulia Mesa) dal nome di Eliogabalo. Sia quest'ultimo, sia il suo successore, il cugino Alessandro Severo , tributarono a Giulia Domna gli onori che le spettavano. Giulia Soemia mostrerà un comportamento frivolo, al pari del figlio Eliogabalo: creò una sorta di “senato al femminile” in cui si discutevano problemi di poco conto che riguardavano le donne. Giulia Mamea (l'altra figlia di Giulia Mesa e sorella di Giulia Soemia) coltivò doti quali l' abilità startegica e la prudenza. Giulia Mesa sfruttò la devozione delle legioni per Caracalla e fece circolare la voce che Eliogabalo fosse il suo figlio naturale. Il ragazzo, tuttavia, regnò solo dal 218 al 222 d.C. e dalle fonti sembra sia stato manovrato dalle donne della sua famiglia. Sia lui, sia la madre Giulia Soemia, si fecero odiare dai Romani perché vollero imporre le loro tradizioni e i loro costumi in tutto l’impero arrivando a commettere eccessi. Per questa ragione Giulia Mesa e Giulia Mamea fecero in modo di convincere Giulia Soemia e Eliogabalo ad adottare il cugino Alessandro Severo in modo da subentrargli al trono in caso di emergenza. Dopodiché Mamea aizzò le truppe contro Eliogabalo (elargendo loro donativi) così da far ascendere al trono il figlio Alessandro Severo e trucidare l’imperatore insieme alla madre Giulia Soemia (i loro corpi furono gettati nel Tevere). Correva l’anno 222 d.C., ascende al trono Marco Aurelio Severo Alessandro che, come il cugino, sarà succube della nonna Giulia Mesa e della madre Giulia Mamea. Quest’ultima, pur essendo colta e scaltra come la zia Domna, non ne aveva però ereditato l’equilibrio e la lungimiranza. Fece di tutto per proteggere il figlio e per tenerlo lontano dai campi di battaglia, tanto che i soldati lo prendevano in giro perché era dominato dalla madre. Tutte e quattro le Giulie furono invise al popolo perché si occupavano di affari di stato e avevano osato intromettersi in faccende politiche travalicando lo spazio concesso alle donne dell’epoca e, per questo motivo, hanno fatto una brutta fine. Dopo le quattro siriache sulla scena della storia di Roma non ci saranno donne altrettanto carismatiche fatta eccezione per Zenobia (che si ispirò a Giulia Domna), S.Elena e Teodora (non a caso tutte di origine orientale).

Zenobia (fig.20)

Zenobia è un personaggio femminile vissuto nella seconda metà del III secolo d.C. È balzata agli onori delle cronache per aver fatto qualcosa di inimmaginabile: mettersi al comando di un esercito e muovere guerra a Roma. Zenobia era la regina di Palmira, una regione della Siria. Quando rimane vedova del marito inizia ad estendere i confini del suo territorio (tra cui l'Egitto) a danno dei Romani. Pensate che l’imperatore Aureliano, timoroso delle sue imprese, decise di trovare un compromesso riconoscendone il regno ma la regina, non contenta, iniziò a battere una sua moneta e a ribadire la volontà di indipendenza da Roma rifiutando i vincoli che la legavano all'impero. Nello scontro finale vincono i Romani che la condurranno nell'Urbe come prigioniera. Secondo alcune fonti la donna è stata poi uccisa; secondo altre a Zenobia fu permesso di ritirarsi a vivere nelle vicinanze della città finendo i suoi giorni come una donna qualunque. Qualche rumour racconta di come fosse riuscita a salvarsi facendo ricadere la colpa delle sue azioni sui comandanti uomini del suo esercito approfittando del fatto che, all’epoca, era difficilmente credibile che il piano di espansione da lei elaborato e che aveva messo in ginocchio i Romani fosse stato partorito da una donna.

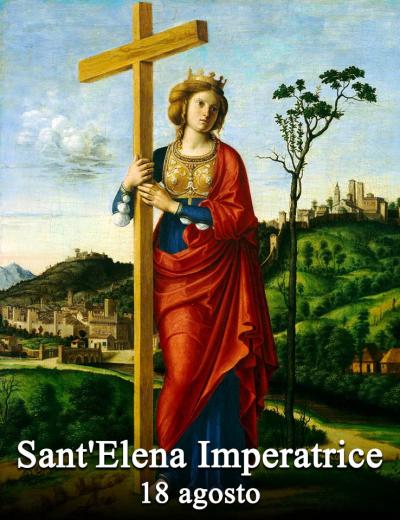

S.Elena (fig.21)

In Occidente le donne continuano ad occupare un ruolo minoritario al contrario di quanto avveniva in Oriente (vedi l'esempio di Zenobia e delle quattro Giulie siriane). Va ricordato che le donne cristiane ebbero molta parte attiva nella diffusione del Vangelo e che soprattutto le matrone ricche elargivano ingenti donativi alla chiesa nascente. Tra queste ricordiamo la madre di Costantino Flavia Giulia Elena . Le sue origini erano assai modeste: pensate che serviva come locandiera quando ebbe la fortuna di incontrare il futuro imperatore di Roma Costanzo Cloro! Dalla loro unione nacque Costantino nel 274 d.C. Nel 293 d.C. Costanzo fu scelto come cesare dall' augusto Massimiano per governare la parte occidentale dell'impero e fu costretto, per consolidare la loro alleanza, a prendere in moglie la sua figliastra Teodora . Egli fu allora obbligato a lasciare Elena per sposare quest'ultima. Non sappiamo in realtà se Elena fosse la moglie legittima o, come afferma qualcuno, la concubina di Costanzo Cloro, fatto sta che fu costretta a stare lontana dal suo amato per diversi anni per poi tornare nel 306 d.C. quando sale al trono il figlio Costantino. Attorno al personaggio di Elena sono fiorite numerose leggende, tra cui quella che la vede protagonista di un viaggio in Terra Santa, fatto alla veneranda età di 80 anni, compiuto come pellegrinaggio nei luoghi in cui era vissuto Cristo ma anche per finalità archeologiche. Si dice che, durante il cammino, avesse ritrovato sul Golgota la croce su cui era stato crocifisso Gesù. In realtà probabilmente si tratta di un racconto diffuso più tardi perché le fonti contemporanee, tra cui quella di Eusebio (la più importante) (vedi sitografia) non recano notizia di tutto ciò. Alcuni sostengono che sia stato Costantino a spingere la madre alla conversione ma c'è chi dice il contrario: sappiamo peraltro che l'imperatore, seppur cristianizzato, non si era mai fatto battezzare. Il pellegrinaggio fatto da Elena nel 326 d..C aveva probabilmente lo scopo di un viaggio di stato e non quello di visitare i luoghi in cui aveva vissuto Gesù perché a quel tempo la figura di Costantino aveva subito un tracollo di immagine dal momento in cui si era macchiato di un orribile delitto che aveva coinvolto la sua legittima moglie Fausta e il figlio Crispo . Il ragazzo, in realtà, era nato dall'unione dell'imperatore con una concubina, ma fu sempre trattato da Costantino come se fosse stato un suo figlio legittimo e arrivò a sceglierlo come suo cesare (successore) destinato a governare insieme all'altro figlio, Costantino II, che ebbe dalla moglie Fausta. Tuttavia, nel 326 d.C Crispo morì assassinato a Pola, in Croazia, da sicari inviati dal padre. La ragione di questo gesto potrebbe essere il fatto che il ragazzo era diventato talmente popolare da adombrare la figura del fratellastro. Poco tempo dopo morì Fausta. Da qui si diffuse la diceria che la donna si fosse innamorata di Crispo ma che quest'ultimo, per rispetto al padre, si era negato alla matrigna. Fausta, contrariata per il rifiuto ricevuto, si era così rivolta al marito accusando Crispo di aver cercato di violentarla e così l’imperatore, accecato dalla vendetta, aveva ordinato la morte del figlio da lui tanto amato (la storia è un po’ sospetta perché assomiglia molto alla trama della tragedia di Fedra (vedi sitografia). Rumours del tempo, invece, sostengono che Crispo e Fausta intrattenevano una relazione adulterina scoperta, alla fine, dall'imperatore. Sempre una leggenda dell'epoca racconta che dopo la morte di Crispo Elena invitò Costantino a sbarazzarsi anche della moglie Fausta per un senso di equità e giustizia dal momento che erano entrambi colpevoli per ciò che avevano fatto. Così Fausta fu costretta ad immergersi in una vasca di acqua bollente…

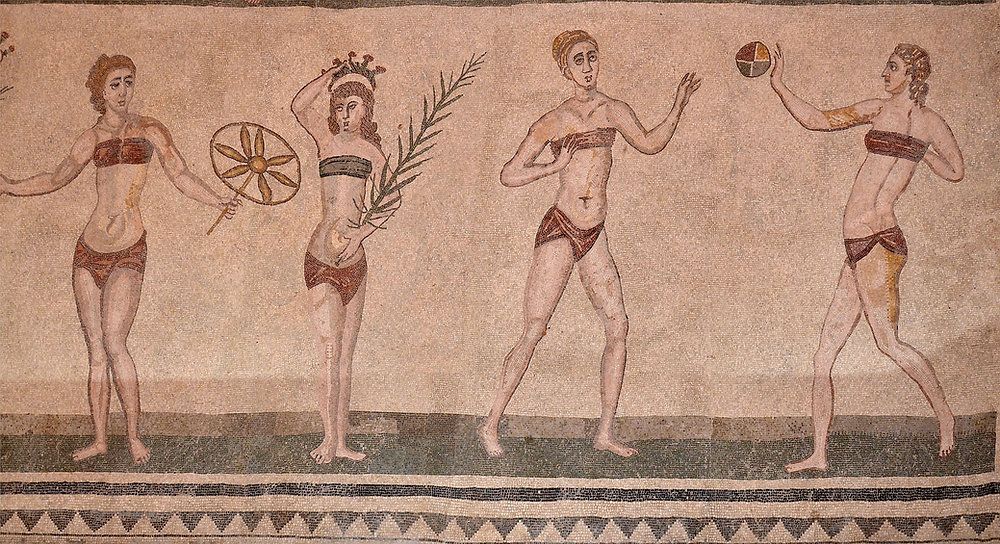

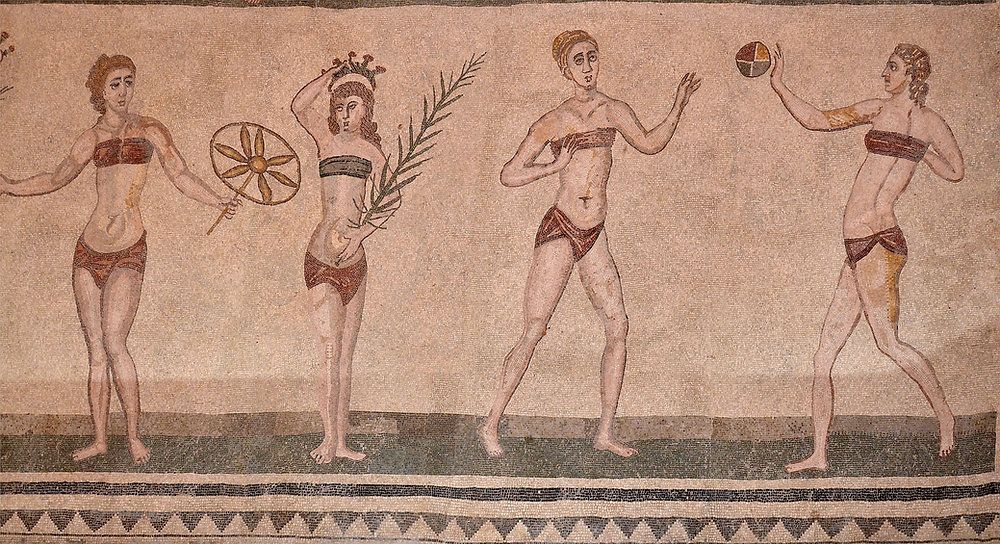

Le donne e lo sport: una preziosa testimonianza iconografica

Mosaico villa del Casale di Piazza Armerina (IV-V secolo d.C.) (fig.22) Realizzato da maestranze originarie dell'Asia minore o dell’Africa il mosaico ci offre una preziosa testimonianza dello sport femminile praticato all’epoca della Roma imperiale. Vi si possono ammirare dieci ragazze che indossano quello che noi oggi chiameremmo bikini (si tratta in realtà di una fascia detta mamillare e del subligar ovvero il perizoma). Esse giocano a palla, fanno esercizi con i pesi, lanciano il disco; alcune reggono un ramo di palma che nel mondo antico simboleggiava la vittoria sportiva. Si tratta di una rara rappresentazione di sport femminili nell'antichità.

Le gladiatrici (fig.23)

Un capitolo a parte sono le gladiatrici (per tutte le informazioni sul mestiere del gladiatore e sul Colosseo rimando alla lettura della lezione pubblicata dal titolo Roma imperiale Vita quotidiana Il Colosseo e i gladiatori L’eruzione del Vesuvio). Nella Roma imperiale si affaccia la categoria sportiva delle gladiatrici, un mestiere considerato particolarmente infame soprattutto se esercitato dal sesso femminile. Nell'arena scendevano donne di alto rango sociale non professioniste che praticavano questo sport solo per il gusto di divertirsi, affrontare il pericolo e per crearsi una visibilità sociale. La maggior parte erano però delle professioniste, come nel caso di una certa Mevia, (dal nome plebeo) di cui parla Giovenale che, ridicolizzandola, sottolinea, tra le tante cose, di come cacciasse i cinghiali a seno nudo nell'arena, con uno spiedo in mano. Cassio Dione ci ricorda che quando Nerone organizzò dei giochi mirabolanti nel 66 d.C., in occasione della visita del re di Armenia Tiridate I, diede ordine di far combattere nell'arena delle donne etiopi. Domiziano, invece, organizzò lotte tra nani e gladiatrici. Ancora, si hanno notizie di un certo Tito che, per favorire il suo cursus honorum, aveva finanziato dei giochi pubblici in cui faceva da protagonista una gladiatrice che combatteva sul carro. Abbiamo anche testimonianze iconografiche su donne che praticavano questa professione: mi riferisco ai rilievi rinvenuti ad Alicarnasso (risalenti al II secolo d.C.) che raffigurano Achilla e Amazon alle quali viene concessa la sospensione dei combattimenti per il valore dimostrato: sicuramente si tratta di due professioniste (fig.24).